本文旨在深入探讨星系演化与形成机制的多维度研究方法及其理论框架,结合当前天文学领域的前沿研究成果,对星系演化的多重过程和形成机制进行全面分析。文章首先回顾了星系形成的基本理论框架,并从不同的研究角度探索了星系演化的复杂性。通过对四个方面的深入探讨——星系演化的观测方法、数值模拟的应用、化学成分分析的关键作用以及天体物理模型的理论探讨,本文力求为理解星系演化的机理提供系统性视角。最后,本文总结了目前研究的瓶颈与挑战,并对未来星系演化研究的方向做出了展望。

星系演化研究的第一步通常是通过观测获得星系的当前状态与过去的演化历史。随着望远镜技术的不断发展,现代天文学已能够借助各种波段的观测设备,涵盖光学、红外、射电等多个波段,全面观察星系的结构、形态以及运动特征。这些观测数据为研究星系的形成机制提供了关键依据。

利用光学望远镜可以探测星系中的恒星分布、颜色和亮度等信息,从而推测星系的年龄和演化阶段。红外望远镜则能够揭示星系中的尘埃和气体的分布,进一步反映出星系内部的活动情况。射电望远镜则能够探测到星系中心超大质量黑洞的活动,揭示出更为深刻的动力学信息。

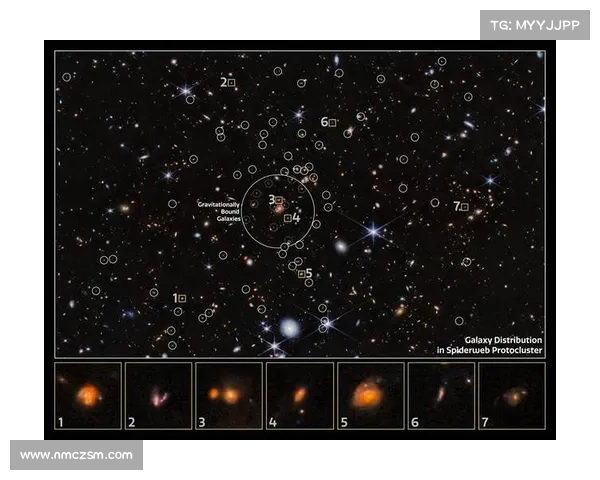

同时,随着空间望远镜的逐步投入使用,天文学家能够观测到更为遥远的星系,这使得研究者能够追溯到星系形成的早期阶段。通过这些观测数据,研究者可以建立起星系的演化模型,从而揭示其演化过程中可能出现的各类复杂现象。

在星系演化研究中,数值模拟已成为不可或缺的工具。通过使用高性能计算机对星系演化过程进行数值模拟,研究人员可以模拟从大爆炸到现代宇宙中的星系形成的全过程。数值模拟不仅能帮助研究者预测星系的形态变化,还能深入探讨不同物理机制对星系演化的影响。

常见的星系演化数值模拟方法包括流体动力学模拟、粒子模拟和N体模拟等。这些方法可以通过模拟星际介质、暗物质、星际风等要素的相互作用,揭示星系如何在不同环境条件下形成与演化。例如,N体模拟可以精确地计算星系内部的暗物质分布和引力相互作用,从而推测星系的动态演化。

然而,尽管数值模拟为星系演化研究提供了重要的理论支持,但仍面临许多挑战。由于星系演化涉及的物理过程非常复杂,包括气体动力学、恒星形成、黑洞活动等多个方面,因此模拟的精度和计算效率仍然是一个亟待解决的问题。

星系中的化学成分,特别是重元素的丰度,能为研究星系的演化提供重要信息。通过对星系内恒星和气体的光谱分析,天文学家能够测定出其中各种元素的丰度,从而推测出星系的年龄、形成历史以及恒星形成的速率。

九游会体育重元素的丰度通常随着星系的演化过程发生变化,较年轻的星系通常拥有更高的金属丰度,而较老的星系则通常显示出较低的金属丰度。通过分析这些元素丰度的变化,研究者可以推测星系内部的恒星形成历史及其与外部环境的相互作用。

此外,化学成分分析还可以帮助我们理解星系的化学演化过程。不同类型的星系(如螺旋星系和椭圆星系)在化学组成上的差异可以反映出它们不同的形成和演化路径。星际介质中的化学元素分布规律,也能为我们提供有关星系间物质交换和相互作用的重要线索。

星系演化的理论研究离不开天体物理模型的支持。当前,关于星系形成和演化的理论模型主要有两大类:一类是基于自发引力不稳定性的模型,另一类是基于外部扰动(如银河合并和气体流入等)的模型。每一种模型都试图通过不同的物理假设来解释星系的起源和演变过程。

自发引力不稳定性模型假设星系的形成是通过气体云在引力作用下逐渐坍缩和冷却的过程。这种模型成功地解释了螺旋星系的形成过程,但对于椭圆星系和无星系的形成机理则相对欠缺。而外部扰动模型则强调外部环境(如邻近星系的引力作用或气体流入等)对星系形态的影响。这一模型为解释星系合并和星系的“突然变化”提供了新的视角。

此外,天体物理模型还考虑了黑洞、暗物质和星际气体等多个因素对星系演化的作用。通过不断完善这些模型,研究者不仅能够更好地理解星系的演化机制,还能揭示出星系演化过程中复杂的物理现象。

总结:

通过对星系演化与形成机制的多维度研究方法及其理论框架的探讨,我们可以更全面地理解星系演化的复杂性及其多样性。从观测方法的不断革新到数值模拟的精细化应用,再到化学成分分析的深入研究和天体物理模型的不断优化,这些研究都为我们提供了丰富的理论依据和观测数据。

尽管当前星系演化研究取得了显著进展,但仍有许多问题需要进一步探讨。例如,星系形成过程中的“早期爆发”和“晚期演化”之间的关系,星系与星际介质之间的反馈机制,乃至星系间物质交换的动态过程,都是未来研究的重要方向。随着技术的不断发展和理论模型的完善,星系演化的奥秘将逐步被揭示,为我们更好地认识宇宙的形成与发展提供新的视角。